Здесь сосредоточены крупные промышленные предприятия, научные, образовательные и культурные учреждения республики, действуют аэропорт и железнодорожный вокзал, исторические достопримечательности в Сыктывкаре весьма немногочисленны, и путешественники, в основном, направляются сюда ради знакомства с великолепной северной природой России.

Недаром столица Республики Коми позиционирует себя как региональный центр зеленого туризма.

История Сыктывкара

Люди заселили эти суровые края в глубокой древности.

К северо-востоку от Сыктывкара, на побережье озера Эньты, археологи обнаружили следы деревни эпохи неолита – фундаменты построек, очаги, кремниевые орудия и черепки керамической посуды.

Находки датируются III тысячелетием до н. э.

В раннем Средневековье на протяжении пятисот лет, примерно с IV по IX вв., на склонах Красной горы, что в черте города, существовало укрепленное поселение, к X веку относятся захоронения, выявленные в могильнике Изкар, что с языка местных финно-угорских народов переводится как «Каменный город».

В Средневековье территории входили в сферу влияния Великого Новгорода.

Здесь издревле жили коми – народ охотников и оленеводов, возможно, в его названии отражен установленный факт миграции племен в сибирские леса из поймы реки Камы, в таком случае, «коми» означает «народ с берегов Камы».

По другой версии, слово «коми» на одном из древних финно-угорских диалектов означало «люди» - это простое и гордое понятие распространено в самоназваниях многих древних народов.

Во второй половине XIV века на эти земли пришел православный монах Стефан Пермский, родившийся в Устюге и принявший постриг в одном из ростовских монастырей, по преданию, его мать была из народа коми, она научила сына родному языку.

Святитель Стефан обратил в христианство этот таежный народ и был назначен первым епископом созданной тут Пермской епархии, его главным культурным достижением стало изобретение письменности коми.

Азбуку он назвал по звучанию двух первых букв – «анбур», она также известна как зырянская азбука, Стефан использовал в алфавите руны, которыми уже тысячи лет пользовались северные народы, и стилизованные греческие буквы.

Просветитель перевел на язык коми библейские и евангельские тексты, однако отец Стефан был и разрушителем тысячелетней культуры лесного народа – он устраивал победные диспуты с местными шаманами и самолично рубил под корень обожествленные деревья, уничтожал идолов и священные артефакты.

Известны летописные миниатюры, изображающие предание огню языческих капищ коми.

С падением Новгорода в XV столетии этот край отошел к владениям Московского царства.

В середине XVI века русские первопроходцы основали поселение в устье реки Сысолы, его так и назвали – Усть-Сысольск, на холме срубили бревенчатую церковь, ее окружало несколько крестьянских подворий.

Первое письменное упоминание об Усть-Сысольске, положившем начало современному Сыктывкару, содержится в документах 1586 года - располагался поселок на левом берегу реки.

Этот водный путь на языке коми называется «Сыктым», а понятие «около» обозначается словом «дин», таким образом возникло параллельное название поселения – «Сыктымдин», затем разросшийся поселок сменил еще несколько имен.

Одно время жители называли его просто «Кар», что на языке коми означает «город» – других городов на этих землях тогда не существовало.

Это дало импульс быстрому развитию местной дорожной инфраструктуры, промышленности и торговли, тут появились лесопильные мануфактуры, мукомольные мельницы, судоремонтные мастерские, кузницы.

В 1783 году архитекторы разработали генеральный план застройки Усть-Сысольска.

На протяжении XIX века город быстро разрастался, на проложенных вдоль Сысолы улицах вырастали красивые каменные строения общественных и жилых зданий.

Здесь открыли театр, а летом 1905 года в городском Народном доме состоялся первый киносеанс.

После установления Советской власти коренной народ коми обрел основы государственности.

С 1921 года Усть-Сысольск стал столицей автономного национального округа Коми.

Современное название Сыктывкар носит с 1930 года.

Местные партийные руководители прочили городу имена коммунистических вождей – Владимира Ленина и Иосифа Сталина, но с этим не сложилось, в годы сталинских репрессий Сыктывкар служил местом ссылки отбывших сроки наказания уголовных преступников и политически неблагонадежных оппонентов советского режима.

В тот период этнический состав населения города сильно изменился.

Здесь стали преобладать русские, многие – с уголовным прошлым, а коми оказались в меньшинстве, хотя в 1950-х годах сеть лагерей ГУЛАГа была ликвидирована, в глухих таежных окрестностях Сыктывкара до сих пор существуют учреждения пенитенциарной системы.

География и климат

Город окружают равнинные таежные ландшафты, испещренные руслами рек, в долинах скрывается множество озер и болот. здесь обитает около 50 видов млекопитающих, среди них бурые медведи, лоси, росомахи, рыси, мелкая лесная живность.

Под особой охраной находится пушной зверь – горностаи, соболи, бобры.

Орнитологи насчитывают тут до 60 видов птиц.

В реках водится ценная рыба – таймень, хариус, на нерест в водоемы заходит лосось.

По судоходным рекам Сысоле, Вычегде и Северной Двине пролегает основной маршрут поставок продукции Сыктывкарского лесного комбината и других промышленных предприятий города.

Ближайшие крупные города республики – Воркута, Печора, Ухта, Сосногорск. Расстояние от Сыктывкара до Москвы – 1310 км.

В 14 км к северо-западу от Сыктывкара располагается обособленный Эжвинский район, где действует огромный целлюлозно-бумажный комбинат – крупнейший в стране лесопромышленный комплекс, в цехах которого трудится более 7000 работников.

Здесь же расположена фабрика нетканых материалов и другие предприятия.

Многие десятилетия эти промышленные гиганты отравляли воздух и местные реки ядовитыми выбросами, испарениями, отходами, в технологических процессах использовался хлор и другие опасные вещества.

В 2000-е годы, под давлением местных властей и общественности, владельцы комбинатов инвестировали крупные суммы в современные технологии и эффективные очистные сооружения, оздоровившие окружающую среду.

Сыктывкар находится в зоне сурового субарктического климата.

Большое влияние на погоду оказывают вторжения холодных воздушных масс, формирующихся над Северным Ледовитым океаном, по многолетним наблюдениям метеорологов, средняя годовая температура в городе составляет всего +1,3 °С.

Самый морозный месяц – январь, температура воздуха опускается до –17...–14 °С.

Нередко из Арктики приходят сильные кратковременные холода, и температура воздуха снижается до –30...–25 °С, отмечались рекордные морозы до –46,6 °С, пасмурные и снежные зимы тут длятся по полгода, с середины октября по апрель, и даже в мае и июне по ночам нередки заморозки.

Короткое лето наступает в середине июня-июле, воздух прогревается до комфортных значений +22...+25 °С, этот период – наиболее благоприятный для посещения Сыктывкара, уже в августе столбики термометров опускаются до отметок +13...+15 °С.

Осенью наступает период дождей, улицы отдаленных районов Сыктывкара с неважным дорожным покрытием превращаются в ловушки для невнимательных водителей, попадающих в колдобины и глубокие лужи.

По весне пригородные грунтовые дороги поражает распутица.

В период половодья Заречный жилой район на правом берегу Сысолы, куда обычно добираются на пароме, отрезан от города наводнением, после паводка подмытые склоны оползают, по заболоченному берегу реки ни пройти ни проехать.

Достопримечательности

Здесь же расположены административные здания, театры и музеи.

В 1980 году на пересечении Коммунистической улицы и Октябрьского проспекта был возведен монумент в честь 200-летия города, он представляет собой три знамени с изображениями почетных наград, которыми Сыктывкар был удостоен правительством СССР.

Памятник установлен на обширной клумбе, вокруг которой организовано круговое движение автотранспорта.

С той поры этот район называют «Кольцо», неподалеку находится Аллея Героев, где высится скульптурная композиция, посвященная павшим солдатам Великой Отечественной войны: три женские фигуры, скорбно склонившиеся у Вечного огня.

На Коммунистической находится памятник воинам, сложившим головы во время войны в Афганистане.

С недавних пор его посвятили и солдатам, полегшим и в других современных локальных войнах.

Во время своего строительства в 1901 году была самым высоким зданием города.

На вершине каланчи установили часы.

Они с 8 утра до 10 вечера каждый час играли определённую мелодию.

По назначению башня давно не используется, внутри расположился музей, который рассказывает историю Сыктывкара и огнеборцев.

Примечательные экспонаты — диорама крупного пожара и манекен-пожарный Яшка.

Одна из самых старых достопримечательностей города.

Площадь была нанесена на карту ещё в плане генеральной застройки Сыктывкара.

Его подписала сама Екатерина II.

В середине XIX века здесь построили Стефановский собор, и площадь обрела своё имя, после прихода к власти большевиков храм снесли, а площадь переименовали в Красную.

С распадом СССР вернулось и оригинальное название.

Открыт в 1981 году.

Посвящён 14 тысячам жителям города, которые участвовали в боях Великой Отечественной.

Примерно треть из них погибла.

Скульптурная группа состоит из трёх фигур – матери, жены и дочери солдата, перед ними горит вечный огонь, по бокам и сзади установлены плиты с именами ветеранов, они невысокие и расположены под углом.

Впоследствии мемориал дополнили изображениями опущенного знамени и ордена.

На пересечении Октябрьского проспекта и Коммунистической улицы находится «кольцо».

Небольшой зелёный островок в 1977 году стал площадкой для установки необычной стелы.

Повод для возведения памятника – присвоение республике трёх орденов, именно они изображены в верхней части стелы.

Высота титановой достопримечательности – 22 м.

Зимой монумент подсвечивают на период полярной ночи.

Самый большой и старый музей республики.

Год основания – 1911.

Изначально музейная коллекция базировалась на небольшом собрании этнографических и археологических материалов, также становлению экспозиции помогло сотрудничество с Обществом изучения Коми.

Сейчас музей охватывает множество тематик и направлений.

Одна из популярных выставок посвящена иконам, которые датированы XVI – XX веками.

Единственный художественный музей региона.

В фондах хранится около 7 тысяч предметов искусства XVII-XXI веков.

Экспозиция разбита на несколько разделов.

Среди них самым малочисленным является зарубежный, в нём представлены пейзажи позапрошлого века и несколько образцов декоративно-прикладного искусства, к востребованным выставкам относится собрание полотен художников-авангардистов.

Открыт с 1997 года.

Занимает дом, подаренный республикой прославленной чемпионке.

Сметанина входила в состав сборной по лыжным гонкам на протяжении 20 лет, она участвовала в 5 олимпиадах, и с каждой возвращалась с медалями, кроме того, в её коллекции множество кубков и наград.

Экспозиция рассказывает о биографии спортсменки, о развитии лыжных гонок Коми.

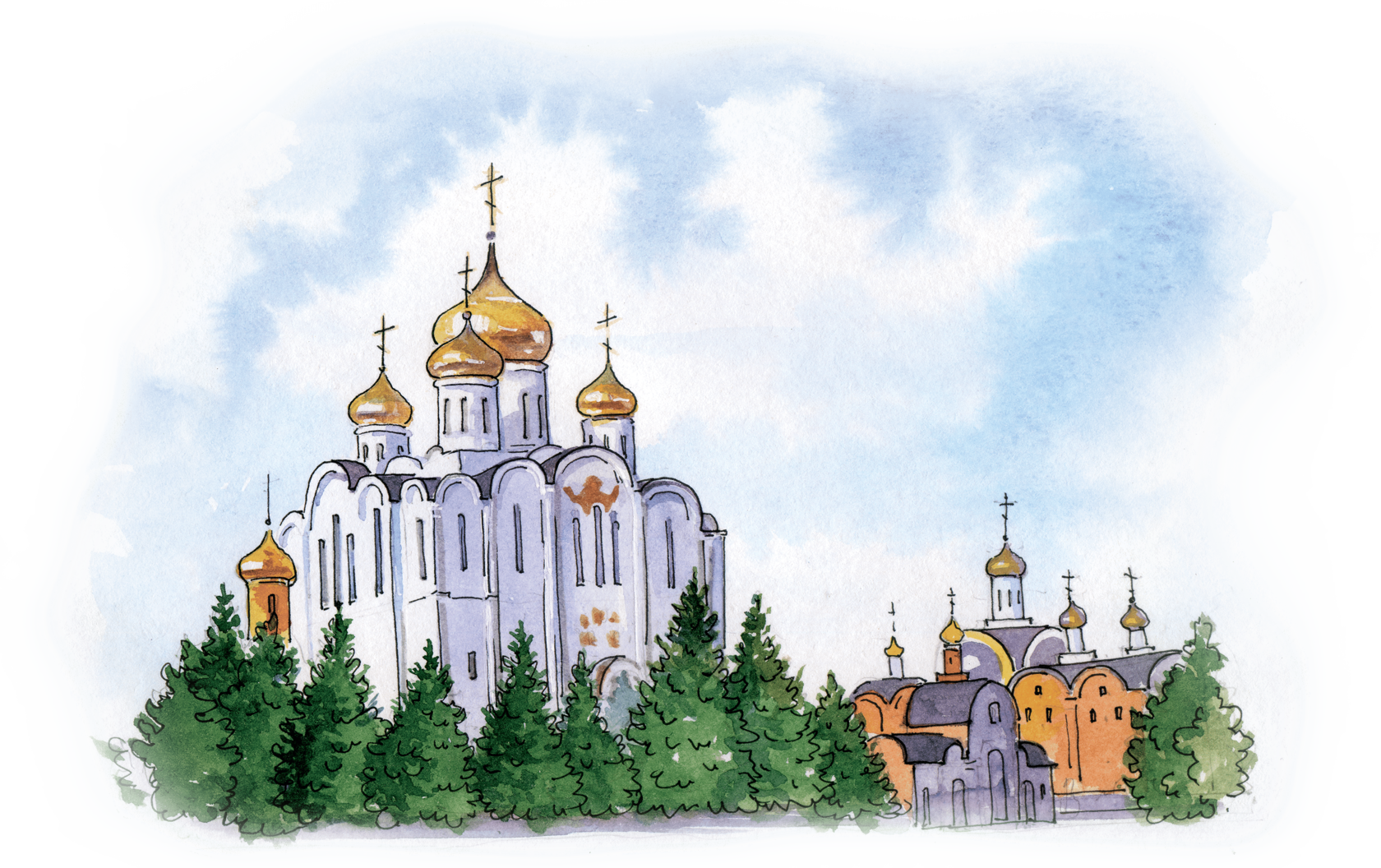

Главный православный храм республики.

Строительство началось в 1896 году.

К моменту его завершения собор был самым высоким зданием города.

В 30-х годах был подписан декрет о необходимости ликвидации храма.

Восстановление пришлось на 90-е годы, однако новый проект в значительной степени отличался от оригинала, он больше и имеет много деталей декора, например, особый вид кладки стен и гранитные панели на хорах.

Находится перед входом в Центр коми культуры.

Высота – 2 метра.

Выглядит, как каменная плита с нанесённой на неё 18-ой буквой коми алфавита, изготовили памятник по проекту А. Рассыхаева менее чем за месяц, однако из-за споров о месте установки открытие состоялось только спустя год в 2011.

Буква «Ӧ» — часть культуры региона. Впервые её использовал в середине XVIII века.

Разбит в 30-х годах прошлого века.

Ранее эта территория относилась к городским садам и базарной площади.

Носит имя Кирова с момента основания.

По периметру установили ограду с монументальными воротами, парк подвергался косметическим изменениям, например, были добавлены клумбы и дополнительные аллеи, а также берёзы и тополя, уже в нашем веке на территории парка появилась детская зона с аттракционами.